酸化還元反応式を見ても、どの物質が酸化されてどの物質が還元されているかわからない。

酸化還元というのは定義からややこしいので、このような悩みを持つ受験生はきっと多くいると思います。

でも、酸化と還元の見分け方って意外と簡単なんです。

酸化数の変化を見る。

これだけ。

そこで今回は酸化数とはそもそも何なのか、そしてその酸化数を使って酸化と還元を区別する方法についてお伝えします。

最後まで読めば明日からは一瞬で酸化と還元がわかるようになりますよ。

プロフィール

目次

酸化数とは

酸化数というのは酸化と還元を見分けるのにももちろん必要ですが、酸化還元に関する問題を解く上では絶対に理解が欠かせません。

そんな酸化数とはどういうものなのかをまずは説明します。

酸化数とは、電子をどれくらい失っているのか、あるいは受け取っているのかを数値で表したものです。

酸化数…電子をどれほど失っているか・受け取っているかを数値で表したもの

酸化還元反応というのは電子のやり取りでしたね。

したがって、それぞれの原子が電子を失っている状態なのか、受け取っている状態なのかは非常に重要です。

それを数値化してわかりやすくしたものが酸化数ということです。

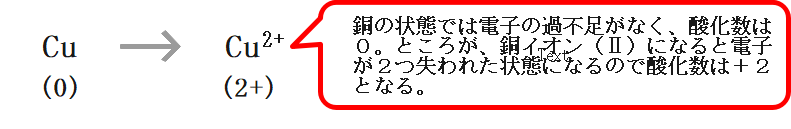

例えば銅はよく電子を2つ失い、銅イオン(Ⅱ)になります。

この場合、通常の銅原子に比べて電子が2つ不足している状態なので、銅イオンの電荷は正に傾いていますね。

したがって、酸化数は+2と表されます。

このように、酸化数は電子が不足しているほど正に大きくなり、逆に電子を受け取るほど負に大きくなっていきます。

酸化数の求め方

酸化数って、物質や元素ごとに覚える必要があるの?

このように思われ方、安心してください。

酸化数の求め方には一定のルールが存在しており、そのルールに従えば簡単に酸化数は求められます。

そのルールは次のようになります。

酸化数のルール

・酸化数の和は0。ただし、イオンはイオンの価数に一致する。

・単体以外のOの酸化数は-2、Hの酸化数は+1となる。

ルールはたったの2つだけです。

では、実際に酸化数を求めながらルールの使い方を学びましょう。

硝酸\(HNO_{3}\)に含まれるNの酸化数を求めてみます。

ルールより、Hの酸化数は+1、Oの酸化数は-2です。また、酸化数の合計は0になるので次のような計算が成り立ちます。

\((+1)+N+(-2)×3=0\Leftrightarrow N=+5\)

このように、酸化数は慣れればすぐに求めることができます。

酸化数を使って酸化と還元を見分けよう

さて、酸化数を扱えるようになったところで早速酸化数を活用してみましょう。

冒頭でも述べましたが、酸化数を使うことで簡単に酸化と還元を見分けられるようになります。

実際の見分け方は次の通りです。

酸化と還元の見分け方

反応によって酸化数が増加している→酸化されている

反応によって酸化数が減少している→還元されている

酸化数の増減で酸化と還元が判断できるということですね。

では実際の反応で酸化されている物質、還元されている物質を考えてみましょう。

なお、酸化還元の反応式の作り方はこちらで復習してください。

\(5H_{2}O_{2}+2KMnO_{4}+3H_{2}SO_{4} \)

\(→ 2MnSO_{4}+5O_{2}+K_{2}SO_{4}+8H_{2}O\)

酸化数が反応の前後で変化している元素がどれかわかりますか?

実際に変化しているのはMnとHですね。

\(KMnO_{4}[+7]→MnSO_{4}[+2]\)

\(H_{2}O_{2}[-1]→H_{2}O[-2]\)

このうち、酸化数が増加している過酸化水素\(H_{2}O_{2}\)が酸化されており、酸化数が減少している過マンガン酸カリウム\(KMnO_{4}\)が還元されていると判断することができます。

「あれ、\(H_{2}O_{2}\)の酸化数はなんで-1なんだ? 」

このように思った方は鋭いです。ルール通りの考えでは\(H_{2}O_{2}\)の酸化数は求められません。

実は、\(H_{2}O_{2}\)は例外なんですよね。この場合に限ってOの酸化数は-1になります。

酸化還元において過酸化水素\(H_{2}O_{2}\)は頻出ですので、この事実は絶対に覚えておきましょう。

\(H_{2}O_{2}\)のOの酸化数は例外的に+1になるよ!

そしてもう一つ、過マンガン酸カリウムのカリウムKの酸化数もルールだけでは求められませんね。

実は1族や2族の金属というのは酸化数が簡単にわかります。

単体であれば0。1族の金属が化合物中にあるなら+1、2族金属が化合物中にあるなら+2です。

今回のKやNaは単体では酸化数0をとりますが、それ以外の場合は+1になるということです。

ルールには含めていませんでしたが、知っておく必要があるので注意しましょう。

化合物中にある1族、2族の金属の酸化数はそれぞれ+1、+2になるよ!

まとめ

今回は酸化数および酸化数を使って酸化と還元を見分ける方法について解説しました。

酸化数がしっかりと理解できていれば酸化還元はかなり理解しやすくなります。

理解できるまで何度も読み直してみてください。

何か質問等あればコメントしてください。

質問ができる人ほど速いスピードで成長できますよ(*^_^*)

https://hohei-blog.com/question-important/