オーキシンとジベレリンを制覇して、植物ホルモンを得意分野にしよう!

植物ホルモンの分野は、聞き慣れないカタカナがたくさん登場する混乱しやすいところです。この記事でしっかり理解し、周りと差をつけましょう!

プロフィール

目次

そもそも植物ホルモンとは

一般的にホルモンというと、私達の体内で働く化学物質、例えばアドレナリンや成長ホルモンなどを指します。

そして植物ホルモンは名前の通り、ホルモンの植物バージョンと考えて良いです。もちろん違いはありますが、ひとまずそのイメージで問題ありません。

もう少し正確には、

植物体内で合成される、植物の成長や反応を調節する物質をまとめて植物ホルモンといい、植物体内でシグナル分子として働きます。

ポイント

□植物ホルモンは植物体内でつくられる、植物の成長や反応の調節に必要な物質のことである。

植物ホルモンの種類

それでは、高校生物において理解必須なホルモンを見ていきましょう。

以下が名前と役割の一覧です。

| ジベレリン | 細胞の伸長・休眠打破・開花への反応 |

| オーキシン | 細胞の伸長・細胞分裂の促進・果実の肥大・頂芽優勢 |

| アブシシン酸 | 発芽抑制・気孔の閉鎖・休眠の維持 |

| サイトカイニン | 細胞分裂の促進・側芽の成長促進・葉の老化抑制 |

| エチレン | 果実の成熟・離層形成・細胞の伸長・開花の調節 |

| ジャスモン酸 | 障害応答 |

| フロリゲン※ | 花芽形成 ※フロリゲンは植物ホルモンではないとする考えもあります |

主に赤字の項目について説明します。たくさんありますが、1つ1つ丁寧に理解していきましょう。

ジベレリン

授業で聞いた覚えのある人も多いでしょう。主な役割は、細胞の縦方向への伸長と種子の休眠打破です。

1つ目は、そのまま覚えましょう。余裕がある人は、成長方向が細胞壁のセルロース繊維の方向で決まることも知っておくと良いです。

2つ目は、頻出の重要なポイントです。確実に覚えましょう。

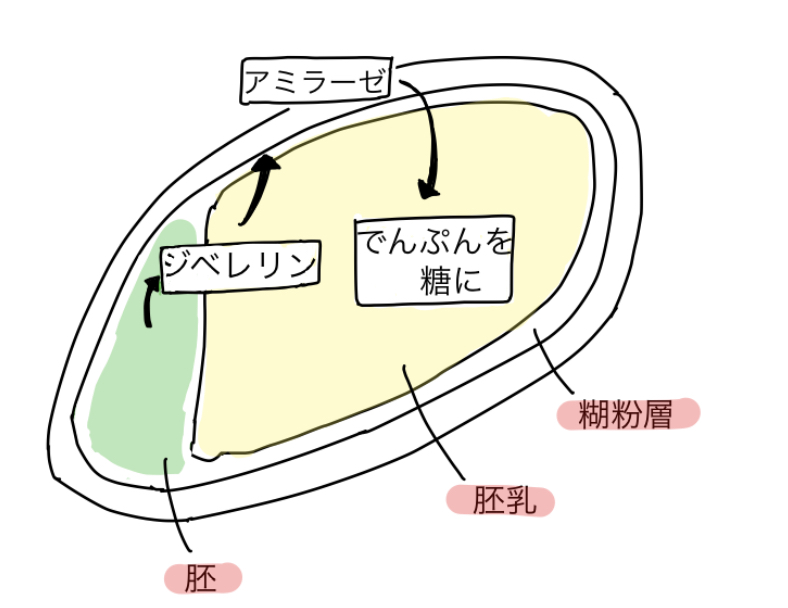

①発芽に適した環境(水、温度など)になると、ジベレリンが胚で合成される

②ジベレリンが、糊粉層の細胞に作用し、アミラーゼの合成を促進する

③アミラーゼが胚乳に分泌され、胚乳のでんぷんを糖に分解する

この糖により、代謝が活発になり休眠の打破につながります。

赤字の部分はよく聞かれるところです。図も併せてしっかり覚えましょう。

ポイント

□ジベレリンは、胚で合成され、糊粉層の細胞に作用してアミラーゼを合成する

□アミラーゼは、胚乳のでんぷんを糖に分解する

オーキシン

非常に重要な植物ホルモンです。オーキシンは、光屈性・重力屈性・頂芽優勢・果実の肥大に関わります。作用機序も併せてきちんと理解・暗記しましょう。

光屈性

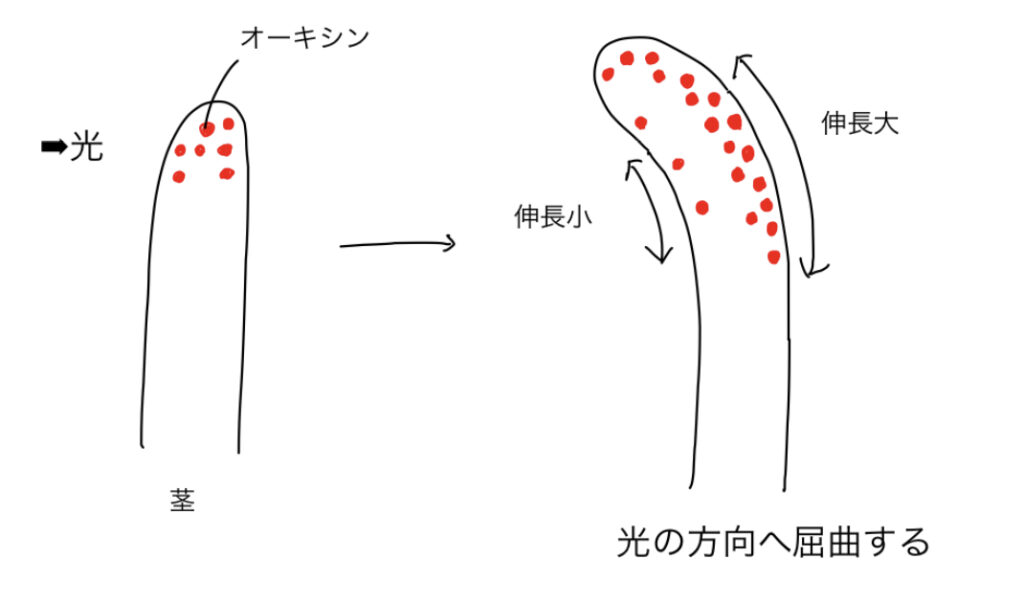

光屈性とは植物が光のある方向に屈曲する性質で、光の当たらない側の細胞の成長が促進されることで起こります。

茎の先端部で作られたオーキシンが、光の当たらない側に移動してから下降することで、片側の細胞の伸長が促進されるのです。

下降してから移動ではないのに注意!

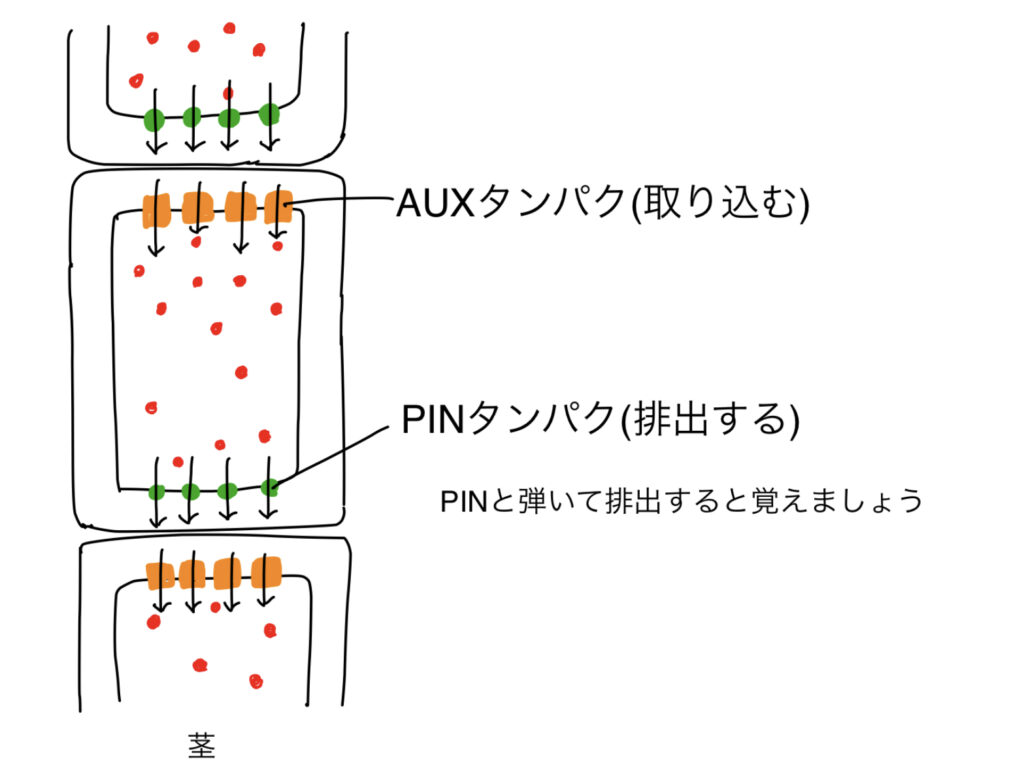

ちなみに、オーキシンの移動には極性(ある方向へしか進まない性質)があり、先端部側から基部側(根に近い側)へのみ移動します。

なぜなら、先端部にはタンパク質PINが、基部にはタンパク質AUXと異なるタンパク輸送体が発現しているためです。

PINタンパクはオーキシンを出し、AUXタンパクはオーキシンを受け取ります。この2つの輸送タンパクにより、オーキシンの極性が保たれています。

ポイント

□光屈性はオーキシンが光の当たらない側に移動することにより起こる

□オーキシンの極性には、タンパク質AUXとPINが関わる。

重力屈性

重力屈性とは、重力刺激に対しての屈性で、オーキシンの作用で以下のようにして起こります。

①茎の内皮細胞や根の根冠にある平衡細胞のアミロプラストが重力方向に沈降する

②これにより、オーキシンが下側に輸送され、

茎では下側の細胞の成長が促進 すなわち、上向きに成長

根では下側の細胞の成長が抑制 すなわち、下向きに成長 となります。

茎と根で反応が逆になるのに注意!

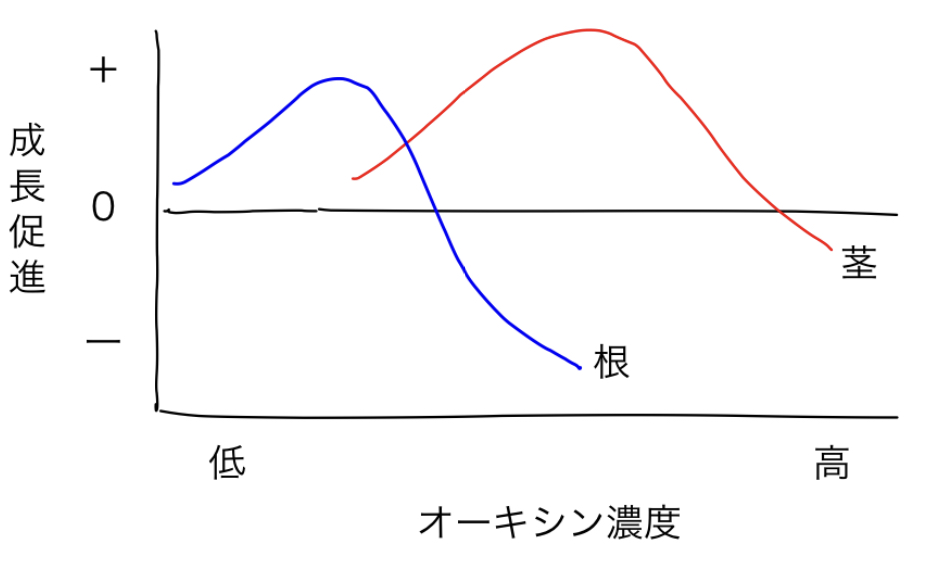

ではなぜ、オーキシンの輸送に対して茎と根で反応が異なるのでしょうか?

それは、オーキシンの濃度に対する成長促進と抑制の効果が、根と茎で変わってくるからです。

茎が重力とは逆向きに上に向かって成長するのを負の重力屈性といい、根が重力と同じく下向きに成長するのを正の重力屈性といいます。

難しいようですが、植物の茎は光を得るために成長し、根は水分を吸収し地面にしっかりと根付くために成長すると考えれば納得いくでしょう。

ポイント

□重力屈性はアポトプラストが重力を感知し、オーキシンが輸送されることで起きる。

□オーキシン高濃度は、茎では成長を促進し、根では成長を抑制する。

頂芽優勢

頂芽優勢とは、頂芽が成長するときに、側芽の成長が抑制される現象です。その意義は、植物がより上に成長できる条件では上に成長する方が生存に有利だからでしょう。

これには、オーキシンとサイトカイニンが関わります。

頂芽でオーキシンが合成されると、側芽の成長を促進するサイトカイニンの合成が抑制され、側芽の成長が阻害されます。

従って、頂芽を切断し、側芽にサイトカイニンを与えると側芽が成長します。

以下の条件で確認してみましょう。

確認

・未処理→オーキシンにより、サイトカイニンが合成されず、頂芽が成長

・頂芽を切断→オーキシンがないため、サイトカイニンが合成され、側芽が成長

・頂芽を切断し、その断面にオーキシンを与える→サイトカイニンの合成は抑制、側芽は成長しない

・側芽にサイトカイニンを与える→側芽が成長

あともう少し!

アブシシン酸

アブシシン酸は、気孔の閉鎖・発芽抑制・休眠の維持に関わります。

発芽抑制と休眠の維持はそのまま覚えてください。

ここでは、気孔の開閉機構について確認しておきましょう。

気孔とは、葉の裏にある構造で、植物はここで体内の水を放出しています。これを蒸散といい、蒸散は気候の開閉により調節されます。

では、気孔はどのように開閉するのでしょうか。

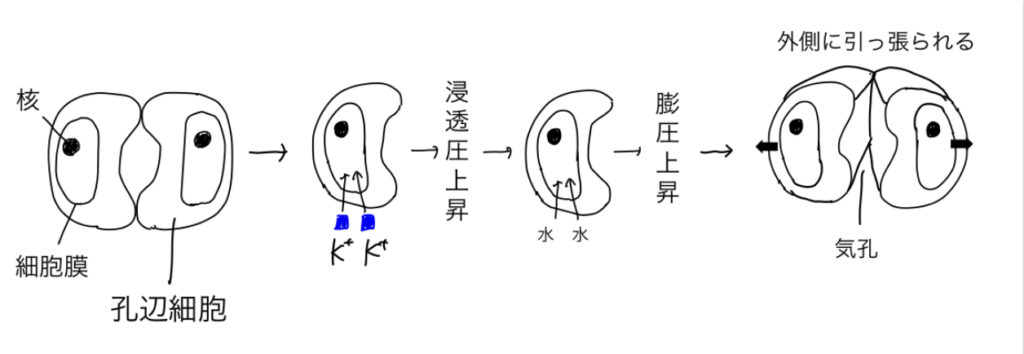

気孔を構成する細胞を孔辺細胞といいます。

この孔辺細胞の細胞壁は、内側(気孔側)の厚みが大きくなっているので、内側は膨らみにくく、外側の方が膨らみやすいです。

この膨圧の差を活かし、開閉するのです。

閉じるとき:K+が孔辺細胞から出ていき浸透圧が低下し、膨圧が低下します。すると、内側と外側の湾曲の差が小さくなり、気候が開きます。

ポイント

□アブシシン酸の主な役割は、気孔の閉鎖と発芽抑制と休眠の維持である。

□気孔の開閉は、内外の細胞壁の厚さの違いによる膨圧の差を利用し行われる。

それ以外の植物ホルモン

残りのホルモンは、役割を覚えるだけで良いでしょう。植物ホルモンから役割を言えるだけでなく、役割からそれに関わる植物ホルモンも言えるようになってください。

サイトカイニン:側芽の成長

エチレン:果実の成熟、落葉・落果の促進

ジャスモン酸:障害応答

まとめ

たくさんのホルモンが出てきました。全てをただ暗記しようとすると難しいので、仕組みを理解しながら覚えるようにしましょう。ここまでできれば、問題集やテストでもしっかり得点できるはずです。頑張ってください。

生物で点が取れない、どうやって勉強したらいいかわからない…、生物を得意科目にしたい!と言う方は、以下をご覧ください!