ヨードホルム反応陽性を示す構造が知りたい。

ヨードホルム反応の反応式の書き方を知りたい。

今回はこのような悩みを解決します。

有機の構造決定で得点するにはヨードホルム反応の理解は必須です。ぜひ最後まで読んで理解を深めてください。

プロフィール

目次

ヨードホルム反応の概要

まずはヨードホルム反応の概要を説明します。

ヨードホルム反応とは、有機物に特定の構造が含まれているかを確認する実験になります。具体的構造についてはのちほど解説しますね。

ここではヨードホルム反応の流れを見ていきます。

ヨウ素と水酸化ナトリウムを加えて加熱

まず皆さんに絶対知っていただきたいのが、ヨードホルム反応はヨウ素と水酸化ナトリウムを加えて加熱する実験であるということ。

ヨードホルム反応の実験

ヨードホルム反応の実験では、ヨウ素と水酸化ナトリウムを加えて加熱する。

実験内容だけ説明されると、意外とヨードホルム反応に結びつかない人は多いです。気を付けましょう。

水酸化ナトリウムだけを加えて加熱するとそれはけん化になるので、混同しないようにしてくださいね。

ヨードホルム(黄色い結晶)の生成

そして実験を行うと、特定の構造があった場合はヨードホルムが生成されます。

ヨードホルムについて知っておきたいのは次の2つ。

ヨードホルム

- 化学式はCHI3

- 黄色い結晶である

まず、ヨードホルムの化学式はCHI3となります。これが意外と厄介でCIH3って書いてしまう人が続出するんですよね…。

化学式を問う問題も頻出ですので、絶対に間違わないようにしましょう。

そして2つ目のポイントはヨードホルムは黄色い結晶であるということです。

試験では「黄色い物質がみられた」と書かれていることもよくあるので自分の中でヨードホルムと結び付けられるようにしましょう。

また、色自体を聞かれることもあります。

ヨードホルム反応で陽性を示す構造

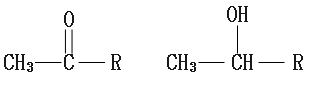

では次にヨードホルム反応で陽性を示す構造をご紹介します。

次の2つを覚えてください。

ただし、RはHまたは炭化水素基になるので注意してくださいね。

ヨードホルム反応の反応式

次に、意外と書けない人が多いヨードホルム反応の反応式について解説していきます。

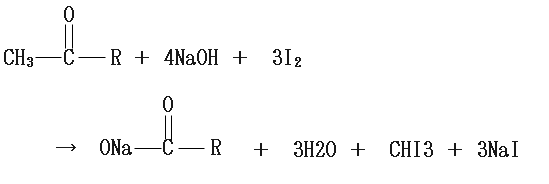

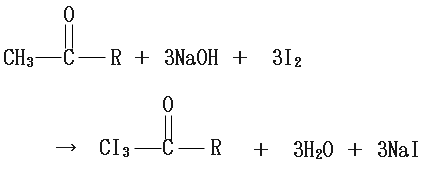

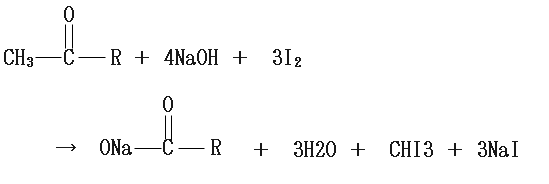

一般化して書くと、次のようになります。

ヨードホルムが生成することは知っていても、他の生成物が何かを知らない人は多いのでぜひ覚えておいてください。

ただ、「どうして水酸化ナトリウムが4つ、ヨウ素が3つ必要なの?」と思われる方もいると思います。

そんな方に向けて発展としてヨードホルムの反応の仕組みも簡単に説明しておきます。

ヨードホルム反応の仕組み

ヨードホルム反応は主に2ステップで進みます。

ヨードホルム反応

- HとIの置換

- NaOHによる加水分解

ここからはそれぞのステップについて詳しく見ていきましょう。

HとIの置換

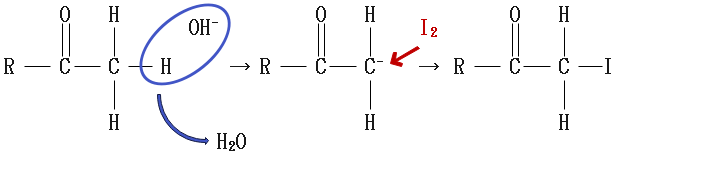

単純にHとIが置換すると言っても、反応機構は複雑です。

実際には有機物のHがOH-で中和されてH2Oができ、この時生じた陰イオンとI2が反応することで置換が完了します。

この反応から、1つのHを置換するのにNaOHとI2が1つずつ必要なことがわかりますね。

つまり、この反応を3回繰り返すことになるので、必然的にNaOHとI2は3つずつ必要になるわけです。

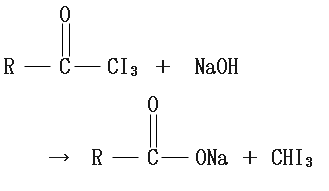

NaOHによる加水分解

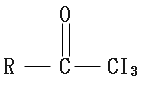

先ほどの反応により、このような物質が出来上がりました。

ただ、実験では水酸化ナトリウムが使われているため、この物質は加水分解されます。

ここまでの反応をまとめたのが、最初に紹介した反応式になります。

まとめ

今回はヨードホルム反応について紹介しました。

説明したことをしっかり理解できていれば、問題なくヨードホルム反応の問題は解けると思います。

おすすめ記事